Hace un tiempo me han vuelto a preguntar quién era Flores, el personaje histórico al que está dedicado el poema “Cadáveres” de Néstor Perlongher. Como no lo he señalado en mi libro sobre su poesía, creo que es bueno hacerlo. El dato aparece en un artículo de Osvaldo Coggiola sobre la historia del trotskismo en Argentina, publicado originalmente en la revista del Centro de Estudios Históricos y Sociales sobre América Latina de la Universidad de París III en 1980 y recogido en el 89 por la revista británica Revolutionary History.1 Allí se consigna que Flores era un seudónimo temprano de Homero Cristali, mejor conocido más tarde con otro seudónimo, Posadas, fundador de la Internacional posadista, jugador de fútbol en Estudiantes de la Plata y teórico de la revolución permanente a nivel interplanetario.

“Flores” era el seudónimo que Cristali usaba en los años cuarenta, durante su período de militancia en Córdoba. Durante esos años, la sección argentina de la cuarta internacional había sido creada de forma autónoma, y no tenía contacto con la Comisión latinoamericana de esa organización. Los diferentes grupos trotskistas argentinos estaban aislados y dispersos en el país, y no habían participado de instancias a nivel internacional. Con el fin de unir los diversos grupos dispersos e integrarlos, en 1941 Terence Phelan (seudónimo de Sherry Mangan) llega a Argentina, como apunta Coggiola:

In Argentina Phelan also noted the weakness and fragmentation of the groups of Trotskyists. Displaying great energy, he travelled throughout the country and convinced the ‘regional’ groups of La Plata, Santa Fe, led by Narvaja, and Córdoba, where there were both Esteban Rey and ‘Flores’ (an early pseudonym of Posadas) – to join the unity process. Eventually, he succeeded in uniting them all in a Unity Committee in which, in August, he then proposed that the LOR participate.

“Cadáveres” fue escrito en 1981, el año de la muerte de Posadas en Roma. La filiación trotskista de Perlongher dejó varias huellas en su poesía. El caso más notorio es el poema “Lago Nahuel”, dedicado al histórico dirigente trotskista Nahuel Moreno del PRT. Christian Ferrer y Osvaldo Baigorria consignan en la edición de Prosa plebeya que, del mismo modo que “Cadáveres” fue dedicado a Posadas, “Lago Nahuel” fue escrito a raíz de la muerte de este dirigente trotskista:

Durante su militancia trotskysta Perlongher trató personalmente a Nahuel Moreno, dirigente histórico de esa corriente política en Argentina. A propósito de su fallecimiento escribió este poema el 27 de enero de 1987, luego publicado en Hule.

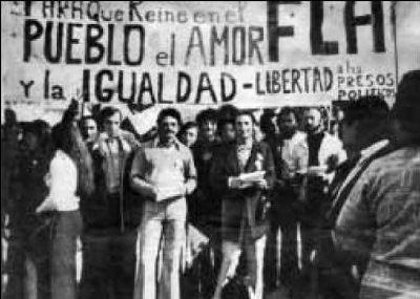

El tema de las relaciones de Perlongher con los partidos de izquierda en los que militó (PO, PRT, más adelante el PT de Brasil, cuyo surgimiento analiza en el ensayo “Devenires minoritarios”) es complejo, dado que su periplo por las militancias izquierdistas no estuvo exento de desencuentros. Con todo, como ha señalado Flavio Rapisardi en un artículo con enfoque histórico sobre el movimiento homosexual en Argentina, si bien es cierto que la temática sexual podía resultar incómoda a ciertos cuadros dirigentes, en particular los vinculados al Partido Comunista, pero también a Montoneros (que, como cantaban, no eran “putos ni faloperos”; Perlongher dedica un espacio importante a la relación del FLHA con el peronismo en su “Historia del FLH”), era sin embargo la izquierda el único espacio político donde podía empezarse a plantear un debate sobre la opresión a la homosexualidad. Ello en el marco más general del funcionamiento de la opresión en el seno del capitalismo, del cual la homofobia sería una expresión coherente a la ética inherente al “espíritu del capitalismo”, como lo denominara Weber.

El costado político y militante de Perlongher ha venido siendo analizado, entre otros por Ben Bollig en un extenso estudio (el más comprensivo, a mi modo de ver, sobre su obra, que tuve oportunidad de reseñar) y más recientemente en un trabajo que presentaron Mario Castells y Carla Benisz a las I Jornadas de historia de la crítica en Argentina. Ambos señalan el distanciamiento paulatino de Perlongher del trostskismo. Ben Bollig es más específico, al calificar su deriva política como una asunción de posiciones crecientemente anarquistas. De todos modos, las huellas del la militancia trotskista de Perlongher son apreciables a lo largo de toda su obra, así como en algunas estrategias, entre la que llama la atención su particular interpretación del “entrismo”, que parece haber sido reciclado incluso en sus acercamientos antropológicos al miché paulista.

Recuerdo que una vez, cuando tuve oportunidad de exponer mi investigación sobre Perlongher en NYU, se me hacía notar lo problemático de establecer una relación entre las posturas políticas de Perlongher y la izquierda dada la historia de conflictividad que ésta había tenido en el pasado con los movimientos por los derechos de las minorías sexuales, cuando no abierta homofobia (que por supuesto, no es patrimonio exclusivo de ningún sector político). Creo que en primera instancia habría que preguntarse qué izquierda, cuál de todas, y también cuándo: hoy por hoy, las izquierdas latinoamericanas han incorporado las reivindicaciones de estos movimientos a sus agendas políticas. Mi percepción es que, en el caso de Perlongher, como una suerte hijo pródigo del trotskismo, sus cuestionamientos políticos a los partidos de izquierda se hacen desde una verdadera oposición de izquierda, desde una radicalización revolucionaria a partir de lo sexual, que no está exenta de una tradición en el seno del pensamiento socialista ya en el siglo XIX, como lo prueban los debates sobre el amor libre entre los anarquistas de aquel tiempo.

Otro antecedente importante, éste en América Latina, es el de la Colonia Cecilia, establecida en Brasil a fines del siglo XIX, por iniciativa del italiano Giovanni Rossi, apodado Cardias, quien había conseguido el apoyo del emperador Pedro II para establecer una colonia socialista. De la práctica del amor libre en Cecilia nos queda un documento, recogido por Carlos Rama, donde Cardias cuenta su relación amorosa con Eleda, una muchacha que había llegado a la Colonia Cecilia estando casada con Aníbal. Según el relato, el marido acepta la relación de Eleda con Cardias, argumentando que “la libertad debe preceder en todo y ante todo”. Rossi escribe:

Otro antecedente importante, éste en América Latina, es el de la Colonia Cecilia, establecida en Brasil a fines del siglo XIX, por iniciativa del italiano Giovanni Rossi, apodado Cardias, quien había conseguido el apoyo del emperador Pedro II para establecer una colonia socialista. De la práctica del amor libre en Cecilia nos queda un documento, recogido por Carlos Rama, donde Cardias cuenta su relación amorosa con Eleda, una muchacha que había llegado a la Colonia Cecilia estando casada con Aníbal. Según el relato, el marido acepta la relación de Eleda con Cardias, argumentando que “la libertad debe preceder en todo y ante todo”. Rossi escribe: