Estaré dando una charla sobre mi vivencia en Jerusalén y mi perspectiva sobre el conflicto en Oriente Medio este viernes 27 de junio a las 18 h en el local de AFUTU. Gracias al sindicato por esta oportunidad de compartir mi perspectiva en este momento tan difícil de la historia.

Estaré dando una charla sobre mi vivencia en Jerusalén y mi perspectiva sobre el conflicto en Oriente Medio este viernes 27 de junio a las 18 h en el local de AFUTU. Gracias al sindicato por esta oportunidad de compartir mi perspectiva en este momento tan difícil de la historia.

Archivo de la categoría: Noticias

Preguntando caminamos. Entrevista sobre el conflicto palestino-israelí.

Entrevista de Fernando Moyano, para el programa Preguntando caminamos, transmitido por Radio Frecuencia 808.

Transimisión del 16 de diciembre de 2023.

Transmisión del 23 de diciembre de 2023.

Derecha, liberales y libertarians: un diálogo con el colectivo Entre

Con más miedo y menos libres

Publicado el en La Diaria

Lo que ha pasado en Uruguay con los docentes de secundaria del Liceo Departamental de San José es extremadamente grave. Se separó del cargo a quince docentes y una auxiliar de servicio con retención de medio salario e inicio de sumario por expresar en 2019 una opinión respecto al plebiscito del proyecto «Vivir sin miedo» impulsado por el hoy Ministro del Interior Jorge Larrañaga. Hay que ir bastante atrás en el tiempo para encontrar situaciones en las que se les impedía a los funcionarios ejercer su labor por delitos de opinión, hay que remontarse a períodos enormemente tristes de la historia del Uruguay.

Cuando la directora del liceo, Prof. Miriam Arnejo, presentó la denuncia ese mismo año, esta fue desestimada por las autoridades de la ANEP. Pero, con el cambio de gobierno, se revirtió la decisión y se le dio curso a la denuncia. Los profesores fueron convocados en octubre, y la semana pasada, cuando muchos ya habían elegido sus horas docentes, e incluso en algún caso en el momento en que integraban mesa de examen, se les notificó la separación del cargo con prohibición de ingresar a las instituciones educativas. Un compañero docente de literatura me contó que había dejado unos libros en la institución, y tuvo que pedir a alguien que los retirara porque le impidieron el ingreso.

Muchos participamos de la campaña de FeNaPES contra la reforma constitucional. En dicha campaña nos fotografiábamos con los pañuelos color coral distintivos del no a la reforma, para distribuir esas fotografías en las redes sociales. Un grupo de colegas decidió tomarse una foto en conjunto, y eso dio pie a la sanción. Yo podría haber sido sancionado también, al igual que todos los que participamos en la campaña. El argumento contra estos compañeros en particular fue que se habían tomado la foto dentro del liceo, y que esa circunstancia constituía una violación de la laicidad. Quien vea la foto, que ha circulado estos días por las redes, no verá elemento que permita identificar al liceo, aunque ese no me parece el asunto a discutir. Yo estaba ese día en la institución, había sido convocado a una mesa de examen a la que no se presentó nadie, y me fui antes que mis colegas para volver a Montevideo. Mis compañeros de mesa junto con otros docentes y funcionarios que desempeñaban otras tareas se tomaron la foto, en un momento en que no había otras personas presentes en la institución. Mal pudo haberse violado el derecho a una educación laica de unos estudiantes que estaban ausentes. Se viola sí, creo, el derecho de expresión de unos docentes que manifestaron, huelga decir, un sentir acorde al de la mayoría de los ciudadanos, tal como se expresó en las urnas. La sanción contribuye, sin duda, a establecer una atmósfera de miedo y de autocensura entre los trabajadores de la enseñanza.

Nada más contrario a la laicidad que el miedo a expresar la propia opinión, y discutirla de forma libre, respetuosa y abierta. Hace tiempo que deberíamos saber que la discusión abierta de diversas opiniones es una de las mejores formas de alcanzar verdades y despertar el interés en el conocimiento. Con esto los educadores tenemos alguna experiencia. Lo sabe la directora Miriam Arnejo, que en 2012 invitó a los estudiantes a participar de una charla «cultural», en el Espacio Cultural de San José (donde obviamente, todo es cultura), sobre la legalización de la marihuana donde hacían uso de la palabra el actual presidente Luis Lacalle Pou y el ministro Javier García, legisladores en aquel entonces. Al ser cuestionada por su accionar, la directora expresó: «en estos tiempos eso no corre. Nosotros vivimos en democracia, nuestra educación es laica y esta dirección respeta sobremanera las dos cosas»1. Cabe mencionar que la directora continuó ocupando su cargo hasta su jubilación el año pasado. Yo trabajé con ella entre 2018 y 2019, y debo decir que tuvimos una relación cordial. Me da un enorme pesar que haya culminado su carrera con un episodio tan amargo, más al conocer la calidad humana y profesional de los colegas que sufrieron la sanción. Eran verdaderos sostenes de la vida de la institución, respetados y apreciados por colegas y estudiantes. Gente involucrada en la vida cultural de la zona. Profesionales que siguieron formándose luego del profesorado, realizando posgrados en algún caso, y contribuyendo al nivel académico del liceo.

Al ser consultada sobre la sanción aplicada a los docentes a raíz de su denuncia, la profesora Miriam Arnejo estimó que en 2019 la denuncia había sido archivada por «amiguismo»2 para con el dirigente de FeNaPES Marcel Slamovitz, que también fue denunciado. Pues con el cambio de gobierno parece que hay nuevos amigos. Y estos han venido implementando una serie de medidas de censura tanto de los sindicatos docentes como de organizaciones estudiantiles: ya se han tapado pintadas de los estudiantes (como repetidamente ocurrió en el liceo Zorrilla); se ha prohibido a los docentes llevar tapabocas con la frase «Educar, no lucrar» (que de hecho, fue tomada de las luchas por la educación en Chile); ahora se separa del cargo a docentes por manifestar una opinión. A Slamovitz, por ejemplo, se lo investiga por llevar un tapabocas con el logo del sindicato al momento de ejercer como veedor en la elección de horas docentes. Es de locos. Siempre hubo veedores sindicales en esas instancias. ¿Nos sancionarán por llevar un pegotín en el termo, también?

Uno se pregunta, ¿qué límites se le plantean a la libertad de expresión? ¿A la libertad de cátedra? Yo, que he tenido la oportunidad de ejercer la docencia en diversos países, con conflictos sociales y políticos bastante más agudos que los que existen en Uruguay, debo confesar que este reciente episodio me ha hecho sentir mucho más amenazadas mi libertad de expresión y de cátedra que ninguna otra circunstancia en que me ha tocado trabajar. Hay que recordar que la chicana de la «violación de la laicidad» se ha utilizado en el pasado para impedir que los docentes habláramos de ciertos temas, como la dictadura, por ejemplo. Pero no hay en democracia antecedentes de sanciones como las que hoy nos ocupan.

En el origen de este conflicto está la promesa del proyecto impulsado por el hoy ministro Larrañaga de vivir sin miedo. Luego, al asumir el gobierno, el presidente Lacalle Pou afirmó su deseo de que los uruguayos seamos más libres, expresando con seguridad una aspiración de índole liberal que orientaría su gobierno. Mal no vendría que nuestros gobernantes repasaran de vez en cuando de qué iba el liberalismo en el que afirman inspirarse. Da una enorme tristeza que, paradójicamente, en el Uruguay de hoy, a raíz de episodios como este, se viva con menos libertad y con más miedo.

1«Directora del Liceo respondió a críticas del Frente Amplio por participación en charla organizada por jóvenes de Partido Nacional». Visión Ciudadana. 13 de septiembre de 2012. https://visionciudadana.uy/directora-del-liceo-respondio-a-criticas-del-frente-amplio-por-participacion-en-charla-organizada-por-jovenes-de-partido-nacional/ Consultado el 26/2/21.

2«Arnejo: la denuncia fue archivada por “amiguismo” entre Slamovitz y el Consejo, pero por suerte cambiaron las autoridades». Radio 41. 26 de febrero de 2021. https://www.radio41.com.uy/index.php/programacion/sociedad/item/9484-miriam-arnejo-la-denuncia-habia-sido-archivada-por-amiguismo-entre-slamovitz-y-el-consejo-pero-por-suerte-cambiaron-las-autoridades Consultado el 26/2/21.

Los escritores y escritoras de Uruguay dicen PRESENTE

La revolución sensual en el Novecientos

Un nuevo fogonazo alumbra la aldea montevideana, cuyas primitivas tolderías se ven sacudidas en su modorra editorial por la tercera edición de “Amor libre. Interviews voluptuosos con Roberto de las Carreras”. La nueva edición, de Criatura Editora con prólogo de Natalia Mardero, da cuenta del interés renovado por el autor del Novecientos, y de la necesidad de revisar algunas asunciones críticas sobre el período.

Hay que saludar los momentos en que una cultura –la uruguaya en este caso– se moviliza con el fin de revisar algunas de sus asunciones y se aboca a la revisión de su propio pasado, rescatando obras y autores que son difíciles de encontrar en las librerías y que habían quedado aparentemente relegados al olvido. En el caso de Amor libre. Interviews voluptuosos con Roberto de las Carreras, las ediciones precedentes fueron la prínceps de 1902 y la segunda, de 1967, a cargo de Ángel Rama, quien la incluyó en la compilación Psalmo a Venus Cavalieri y otras prosas, precedida de un prólogo que había aparecido en Marcha en 1963, en ocasión de la muerte del escritor.

Desde aquel libro, poco ha sido reeditado de Roberto de las Carreras,1 pero el interés crítico por su obra ha venido en aumento, gracias a los trabajos de Uruguay Cortazzo y Carla Giaudrone, que la ubicaron en el marco de estudios de género ligados tanto a perspectivas feministas como queer. Además, la biografía El bastardo, de Carlos María Domínguez (1997), le dio sustento documental al cúmulo legendario de su vida, que nos llegó por Alberto Zum Felde y por las anécdotas de Boulevard Sarandí, de Milton Schinca (1997).

El interés contemporáneo por Roberto de las Carreras probablemente tiene que ver con los procesos de transformación que Uruguay, como sociedad, se viene dando en el marco de la nueva agenda de derechos, del reconocimiento de la diversidad sexual y del cuestionamiento de los modelos familiares heteropatriarcales. No porque este escritor del Novecientos tenga algo que ver con todo eso, pero cabe reconocer que tal vez esta nueva agenda no lo sea tanto. Claro que el contexto de hace ya más de un siglo es bastante diferente del nuestro, pero hay aspectos en los que la sociedad uruguaya contemporánea parece reconocerse. El cambio de siglo y el ciclo de reformas del batllismo significaron una serie de transformaciones que fueron más allá de lo político; tuvieron efectos en la sensibilidad y en las actitudes sociales hacia la sexualidad. Es la época del paso de la sociedad bárbara a la civilizada, en términos de José Pedro Barrán, o, en palabras de Carlos Real de Azúa, la época del impulso.

Texto y contexto

Los libros de Roberto de las Carreras solían ser editados en el marco de una performance más amplia. Es imposible separar la obra escrita del contexto de su publicación. En el caso de Amor libre, se publica un adelanto en el periódico anarquista La Rebelión, en su edición extraordinaria del 25 de agosto de 1902. Este adelanto es calificado en el libro publicado unas semanas más tarde como una “bomba” que “explotó el día 25 de agosto en medio de la solemnidad patriótica, en plena orgía de los burgueses”.

La publicación es, por tanto, una medida de acción directa, un atentado terrorista hecho de material estrictamente literario. Propaganda por el hecho, sólo que el hecho es una performance, una más de las que llevó a cabo Roberto de las Carreras. Del mismo modo, su poema Oración pagana es un panfleto leído en el funeral de Celia Rodríguez Larreta; el Interview político es volanteado en ocasión del estallido de la guerra civil con Aparicio Saravia. El manejo del tiempo político y el uso del humor, en estos casos, se parecen al situacionismo.

El reparto del periódico La Rebelión exhibiendo el titular “¡El amor libre en Montevideo!” en primera plana, con la interview en que Roberto de las Carreras se explaya sobre su relación con su esposa Berta Bandinelli, sobre el amante de esta y sobre su filosofía anarquista acerca de la sexualidad y los afectos, logra sin dudas lo que el escritor busca: que se hable de él. Es un acto político, sin duda, pero a la vez también es una gran operación publicitaria para que un libro –que, además de doctrina anarquista sobre el amor libre, tiene pasajes abiertamente pornográficos– sea vendido pese a los tabúes de la sociedad uruguaya de la época y su resistencia a abandonar su propia pacatería.

Amor libre defiende la libertad de Berta de acostarse con otros hombres. Esta libertad de amar estaba ya en debate en la sociedad, no en los términos del amor libre que propone el escritor, sino en torno a la propuesta presentada en el Parlamento sobre el divorcio. Como señala el prólogo de Mardero, el primer proyecto de legalización del divorcio entra al Parlamento justo ese año. Ese no sería el proyecto que luego aprobaría el batllismo. Aún faltaban dos años para la asunción de José Batlle y Ordóñez: Lindolfo Cuestas era todavía presidente. Pero es obvio que se comenzaba a operar un cambio de actitud. En el libro, los periodistas ficticios que interrogan a Roberto de las Carreras le preguntan su opinión sobre el divorcio, a lo que él responde: “Es una vía para el Amor Libre. Pero no basta. ¡Hay que destruir el vínculo!”.

El libro comienza relatando cómo el escritor, al retornar a Montevideo, encuentra a su esposa en la cama con otro hombre. En esa época, el marco legal permitía al marido asesinar a la mujer ante tal situación. Sin embargo, Roberto de las Carreras se niega, y denuncia lo que hoy llamaríamos femicidio como un síntoma del salvajismo en que aún vivía (¿vive?) la sociedad uruguaya. Sostiene: “¡Son los maridos los que matan, nunca los amantes! ¡Matando no se obtiene el amor! Es un acto vulgar”. Roberto de las Carreras no mata, y hace pública su decisión. Esa es, tal vez, la mayor provocación del libro.

Con todo, las circunstancias personales que llevaron a Roberto de las Carreras a publicar el libro tal vez hayan tenido menos que ver con sus convicciones anarquistas que con el dolor que efectivamente debió sentir cuando se enteró de que su esposa tenía un amante. Por las dudas, el personaje De las Carreras en el libro afirma su virilidad, y se esfuerza, en la tercera interview, por mostrar todas sus habilidades sexuales y su aguante de larga duración en la cama. Frente a él, el otro es, al decir de Berta, “regular, ¡no es gran cosa!”. El autoproclamado feminista es un macho consumado, y siente ante los cuernos el doble impulso de celos y de admiración: “Al hallarlo in fraganti con mi favorita cedí a un arranque heredero de mis antepasados de las cavernas y del cual me arrepiento: le di una bofetada…”; en cambio, dice: “como anarquista, admiro a la rebelada, que, con un valor de impulsiva, hace saltar las cadenas del sexo y sueña, volviendo femenino el ideal de [Friedrich] Nietzsche…”. Roberto de las Carreras no esconde sus propias contradicciones, sabe que sus convicciones anarquistas sobre el amor libre conviven en él mismo con un machismo visceral profundamente arraigado en la sociedad.2 En la vida real, Berta abandona a Roberto y se va a vivir a Brasil con su hijo Raúl.

Pero limitar el alcance de Amor libre a las motivaciones personales del autor es un error. Hay que tener en cuenta el contexto político más amplio en el que el libro se mueve, sus antecedentes ideológicos y su relación con el estado de la cuestión sobre la sexualidad en el seno del movimiento anarquista rioplatense, donde el anarco-feminismo ya venía articulando un perfil propio.

Genealogía

Probablemente el primer texto anarquista en el que se articula una crítica consistente a la institución matrimonial es la sección sobre “Propiedad” del libro Enquiry Concerning Political Justice, de William Godwin, de 1793. El texto está citado (mal) en Amor libre, y propone un principio argumental que sería común a las diferentes corrientes de pensamiento socialista a lo largo del siglo XIX: que el matrimonio es una forma de propiedad, mediado por una transacción económica y destinado a desaparecer con la abolición de la propiedad privada.

Esta línea argumental sería desarrollada por diferentes pensadores utópicos, notoriamente Charles Fourier, que en su Nouveau Monde Amoureux propone todo un reordenamiento de la sexualidad y los afectos donde se admiten tanto la poligamia como las relaciones homosexuales; y llegaría hasta Friedrich Engels, que vincula el origen de la familia con el proceso de acumulación primitiva en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884). En el seno del anarquismo, la prédica de feministas de primera generación, como Louise Michel o Emma Goldman, tuvo eco en el Río de la Plata: sus nombres aparecen mencionados en el periódico argentino La Voz de la Mujer, primer periódico anarco-feminista editado en América Latina, entre 1896 y 1897. Pero es tal vez la colonia Cecilia, un proyecto utópico de un grupo de anarquistas italianos afincados en el estado de Paraná, en Brasil, la primera puesta en práctica de la utopía del amor libre, en donde se exploró la “posibilidad de afecciones diversas y contemporáneas, como la verdadera, evidente práctica y posible libertad del amor, tanto para el hombre como para la mujer”, en palabras de su fundador, Giovanni Rossi.3 Son justamente estas relaciones que hoy denominaríamos poliamorosas las que interesaban a Roberto de las Carreras.

Es difícil discernir qué elementos de este contexto realmente conoce y recoge Roberto de las Carreras. Aparte de Godwin, el otro pensador anarquista mencionado es Piotr Kropotkin, que no fue de los que más se ocuparon de cuestiones sexuales y afectivas. El texto Amor libre, inserto en las condiciones materiales de publicación de la prensa anarquista local en el Novecientos, parece nutrirse de la red de intercambios sobre el tema que puede encontrarse en esa misma prensa, y de las discusiones de mitin y de boliche con los militantes anarquistas que trasegaban Montevideo. En definitiva, en 1902 el país recibe un importante contingente de anarquistas que buscan refugio a causa de la aplicación de la ley de residencia en Argentina. Un buen número de redactoras de La Voz de la Mujer, así como de otros muchos órganos libertarios publicados en Buenos Aires, pasan a este lado del Plata. Sería de extrañar que el radicalismo de las ideas sobre el amor libre propuestas en el libro no estuviera en el ambiente.

Vuelta de tuerca queer

Donde Roberto de las Carreras parece sí ir más allá de la literatura anarquista de la época es en su audaz y desenfadado uso de la pornografía para ilustrar la práctica de su ideal amoroso. La tercera interview, en la que se describe el reencuentro con Berta, ilustra con detalle los pasos de la reconciliación y el acto sexual prolongado hasta el amanecer y continuado a la mañana siguiente entre los ex maridos, ahora amantes. Sin embargo, algunos detalles de la narración permiten poner en tela de juicio que estemos frente a una mera descripción de una escena de sexo. En primer lugar, el encuentro no parece ser con Berta directamente, sino con un “esprit frappeur”, más un poltergeist de una sesión espiritista que una mujer real. Al final de la interview, el personaje Roberto queda solo abrazando un corsé vacío, dando la pista de que toda la escena es producto de una fantasía provocada por una adoración fetichista, y seguramente también por los efectos del cigarrillo de opio que fuma al comienzo de la escena.

Aquí la base textual no es tanto la doctrina anarquista del amor libre, sino un diálogo con Les chansons de Bilitis, de Pierre Louÿs, que aparece citado. Ese libro describe las relaciones lésbicas entre las hetairas griegas; es una recreación imaginaria del mundo de Safo de Lesbos, que el autor hizo pasar como una traducción. El uso de esta fuente en la que se describen explícitamente prácticas homosexuales hace que en Amor libre, donde aparentemente se representa el reencuentro de una pareja heterosexual, lo homoerótico se cuele: así, para Berta, Roberto es “una gran cocotte, una prostituta francesa de alto vuelo”. Berta, a su vez, posee rasgos andróginos. Cuando ella entra a la habitación donde Roberto se aloja, lo primero que él ve es “un pilluelo”. Más que una mujer, Berta es un “efebo, el pecho falto aún de desarrollo, prematuramente cansado por las borrascas de la sensualidad”.

Una vuelta de tuerca queer asoma en la interview final, donde se insinúa tanto el fetichismo como el intercambio de roles sexuales durante la larga despedida de los amantes. Si bien la posibilidad de relaciones homosexuales en el marco de la propuesta de Amor libre no es explícitamente contemplada, el uso de un intertexto que remite a una serie de relaciones lésbicas no habría pasado desapercibido para un lector familiarizado con el libro de Pierre Louÿs. De este modo, lo “raro”, antecedente criollo y modernista de la categoría anglosajona de lo queer, es llevado al extremo por Roberto de las Carreras, que probablemente sea, de las rarezas locales, una de las más singulares. Por si Amor libre no fuera ya de por sí una contundente pieza escandalosa, el libro culmina con un guiño sutil hacia experiencias sexuales disidentes.

- Cabe mencionar su inclusión en la Antología crítica de la poesía uruguaya, de Roberto Appratto (Proyección, 1990), la edición de la novela Amigos, a cargo de Pablo Rocca (Banda Oriental, 2001), y la recopilación de sus crónicas de viaje Por el mundo, a cargo de Electra de las Carreras y Susana de Jáuregui (El Galeón, 2008). ↩

- Ignacio López-Calvo sugiere que el libro pudo haber sido una forma de someter a Berta a escarnio público en “Roberto de Las Carrera’s ‘Al Lector’: Anxiety of Influence and Interest in Disinterestedness”, Journal of Hispanic Modernism, Nº 1, diciembre de 2010; p. 61. La correspondencia privada con Edmundo Montagne llega a describir a Berta prostituyéndose, aunque su nombre nunca es explicitado en los textos. ↩

- Ver: Giovanni Rossi, “Un episodio de amor en la colonia socialista Cecilia”, Utopismo socialista, 1830-1893, editado por Carlos Rama, Biblioteca Ayacucho, 1977; p. 255. ↩

Publicado el en La Diaria.

Realismo mágico (versión estadounidense)

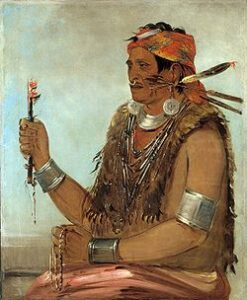

En estos momentos vivo en el Rust Belt. En Indiana, cerca de Prophetstown, la capital histórica de la federación de pueblos indígenas que se conoce como «La federación de Tecumseh». Esta federación fue formada principalmente por tribus Miami que habitaban el actual estado de Indiana, por grupos algonquinos del norte, como los Potawatomi, y por los algonquinos desplazados desde el este, como los Shawnee y los Lenape. Hacia 1812, cuando esta confederación se enfrentó a los jóvenes Estados Unidos, sus principales líderes eran Tecumseh y su hermano Tenskwatawa, conocido como «El profeta». La Confederación de indígenas norteamericanos fue el primer intento de reorganizar políticamente a las tribus desplazadas desde el este, y planteó algunas novedades desde el punto de vista de su concepción económica y política. Tenskwatawa promovió que las tribus desplazadas desde la costa atlántica y las que tradicionalmente vivían en el Medio Oeste se unieran acogiéndose a un régimen colectivo de posesión de la tierra, que implicaba que todas las tribus hicieran un uso común de los territorios habitados. Esto iba en contra de la relación tradicional que los pueblos originarios de Norteamérica tenían con sus territorios, que solían ser objeto de disputa entre los grupos tribales.

La derrota de la federación de Tecumseh tuvo lugar en noviembre de 1811, cuando éste viajaba hacia el sudoeste tratando de incorporar otras tribus a la federación. En ese momento, Tenskwatawa, el profeta, estaba a cargo de la capital provisoria, en las afueras de la actual ciudad de Lafayette. El encargado militar del Territorio de Indiana, William Henry Harrison, decide marchar sobre Prophetstown con el fin de frustrar la naciente confederación y evitar así un potencial enfrentamiento con los Estados Unidos. Sitiado, Tenskwatawa decidió atacar primero en la madrugada del 6 de noviembre, en un enfrentamiento que pasó a la historia como la «Batalla de Tippecanoe». La derrota de la confederación indígena significó un nuevo desplazamiento hacia el oeste.

Lo siguiente lo recojo de uno de mis estudiantes en Purdue. Según la leyenda local, el Profeta habría arrojado una maldición sobre los Estados Unidos: si resultara elegido en un año divisible entre veinte, el presidente de este país moriría en ejercicio. La primera víctima de la maldición fue el mismo William Henry Harrison, elegido en 1840. Asumió al año siguiente y murió al poco tiempo por fiebre tifoidea.

La lista sigue más o menos así: Abraham Lincoln, elegido en 1860, sería asesinado en 1865. James Garfield, elegido en 1880, muere también asesinado al año siguiente. 1900 es elegido para un segundo término William McKinley, y muere asesinado. En 1920, Warren Harding es electo y muere tres años después, probablemente debido a un paro cardíaco. 1940 es la tercera reelección de Franklin Delano Roosvelt, y moriría ¡luego de su cuarta reelección! en 1945, por problemas de salud, a poco de terminada la Segunda Guerra Mundial. En 1960 resulta elegido John F. Kennedy, y esa historia sí que es conocida.

La maldición se quiebra a partir de 1980, cuando el presidente electo Ronald Reagan logra sobrevivir el intento de asesinato. Lo mismo ocurre con George W. Bush, elegido en 2000, sobre quien también hubo un intento de asesinato. En fin, parece que la maldición ha perdido fuerza con el paso del tiempo. Si Donald Trump se vuelve a postular en las próximas elecciones (2020) él sería el siguiente en la lista.

Informe para Cristina Martínez Sacristán

Informe para la periodista española Cristina Martínez Sacristán, donde respondo a sus preguntas sobre cómo llegué a Nueva York, mi inserción en el ambiente literario y académico, y la actividad de librerías y circuitos de lectura hispanos en la ciudad. El artículo de la periodista «Thinking’ en español. Cuando Nueva York escribe castellano» apareció en la revista Qué Leer de diciembre de 2013.

Yo llegué a Nueva York en el año 2005, a raíz del contacto que tuve entonces con los profesores Lía Schwartz e Isaías Lerner de la City University de Nueva York. Yo por esa época vivía en Israel, estaba haciendo un máster en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En el año 2004 obtuve una beca para participar de un curso para jóvenes hispanistas que impartía la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en Santander, que era dirigido por Lía Schwartz y por el profesor José María Pozuelo Yvancos. En ese curso, la profesora Schwartz y su esposo, el recientemente fallecido Isaías Lerner, me hablaron de la posibilidad de venir a estudiar a Nueva York, ya que al programa doctoral de la City University le interesaba incorporar estudiantes interesados en literatura latinoamericana. Como yo ya estaba terminando mi máster, y venía trabajando sobre literatura neobarroca en Argentina, la oferta me llegó en el momento preciso, así que hice los trámites para ingresar a la City University y para recibir ayuda financiera.

Como escritor, yo ya estaba activo desde bastante antes de llegar a Nueva York. En mi Uruguay natal yo ya había participado en tertulias literarias y publicado algún artículo académico, pero fue en el momento de mi mudanza de Jerusalén a Nueva York que yo estaba terminando mi primer libro de poesía, Aterrizaje de primeros semovientes. La mudanza atrasó un poco los planes de publicación, pero finalmente el libro se publicó en Montevideo en 2007. En Nueva York encontré una comunidad de hispanohablantes bastante receptiva a lo que yo estaba haciendo, y a través de la escritora argentina Mercedes Roffé, que fue una de las primeras personas del ambiente literario local que contacté en la ciudad empecé a conocer a otra gente del ambiente cultural hispano, tanto de Latinoamérica como de España. Ella y un amigo granadino, Ernesto Estrella, hicieron la presentación de mi libro en Nueva York. Más adelante, Mercedes, que estaba llevando adelante la editorial Pen Press, un proyecto de publicación de plaquettes de poesía en español, me publicó un pliego con el poema “La cachila blindada”. Yo presenté ese pliego en el Chapbook Festival que se hace anualmente en el Graduate Center de la City University. En esa época estaba experimentando con software para procesamiento de sonido en Linux, en especial loopers y vocoders, que utilizo para procesar mi voz en las performances. El festival, que se realiza anualmente, es una excelente muestra de las editoriales independientes de poesía en Nueva York, y con Mercedes Roffé nos planteamos que debía haber allí una mesa de libros en español, ya que todas las editoriales allí representadas publicaban en inglés. Para nosotros, dada la presencia hispana en la ciudad y la actividad literaria en español, era importante estar representados. A los organizadores del evento les pareció muy buena la idea, y cada año estamos ahí presentes, cada vez con más libros de poesía en español.

Para mí es muy importante que la actividad cultural hispana en general, y literaria en particular, gane espacios en la ciudad y se asegure visibilidad. Una de las cosas que creo que hay que impedir es que la actividad de los escritores en español se transforme en un gueto, que no se comunique con lo que ocurre en el mundo anglosajón, desde luego dominante por razones obvias, pero con el que creo que se puede entablar un diálogo desde ciertas comunidades de intereses. En cierto modo, mi trabajo con la electrónica en las performances ha sido un modo de hacer que la comunicación poética se diera a un nivel que trascendiera las barreras del idioma. De ese modo logré insertarme en circuitos de lectura locales, leyendo en español pero en clave de poesía sonora, jugando con los efectos de audio, proyectando a veces traducciones de mis textos, o simplemente trabajando a partir del concepto de uncreative writing de Kenneth Goldsmith, pero con una vuelta de tuerca: mientras el fundador de Ubu Web es capaz de leer apasionadamente el calco de un texto, yo he trabajado a partir de ciertas listas significativas, como la lista de ingredientes de la inyección letal que le suministraron a Troy Davis (y que se suministra en general, a todos los condenados a muerte en Estados Unidos) o el catálogo de medicamentos psiquiátricos en el mercado estadounidense, cuya lectura proceso en loops, distorsiono y descompongo. Mi práctica no está exenta de cierta tradición latinoamericana que de hecho tuvo su impacto en la cultura literaria de Nueva York, como es el caso del concretismo brasileño (de hecho el mismo Goldsmith empezó su proyecto Ubu Web en internet como un sitio dedicado a la poesía concreta, que después se abrió a otras expresiones). Asimismo puede mencionarse la labor pionera en el arte conceptual del uruguayo Luis Camnitzer, docente en la State University de Nueva York, todavía activo en la ciudad, o la participación a fines de los 70 de otro uruguayo, Clemente Padín, en los intercambios de arte-correo de Fluxus. Prácticas todas que han sido objeto de mi interés académico relativo a la poesía contemporánea latinoamericana, su uso de las tecnologías y sus redes de intercambio. Si bien la incidencia de estos artistas es apreciada y reconocida en el ámbito cultural neoyorquino actual, siento que sigue siendo dificultosa la integración de escritores hispanos a las actividades literarias de la ciudad. En lo que me es personal, no puedo decir que me sienta discriminado; yo tuve la suerte de integrarme, a través del ámbito universitario, a un grupo de gente interesada en el intercambio de saberes y prácticas poéticas en diversos idiomas, el Poetics Group, en el que estuve involucrado en la City University de Nueva York. A partir de esta participación activa de mi parte, fui invitado en diversas ocasiones a presentar mi trabajo ante un público no hispano, la última de ellas fue la serie de homenajes a Federico García Lorca en Nueva York (http://lorcanyc.com), que se puede escuchar en línea. Mi aporte fue una lectura bilingüe de la “Oda al Rey de Harlem”, donde superpuse el original en español a su traducción al inglés mediante el uso de software libre para manipular mi lectura con efectos sonoros.

Esto me lleva a otra de las preguntas que me hacés, que tiene que ver con la actividad de las librerías en español en la ciudad. Vos mencionás dos, McNally Jackson que está en el Soho, y Barco de papel, que queda en Queens. Hay más de hecho, algunas que han abierto recientemente, como La casa azul, en Harlem o WordUp Books, en Washington Heights. Yo llegué de hecho a la ciudad en un momento en que cerraron dos librerías emblemáticas en español en la calle 14, Macondo y Lectorum (que hoy es una página web). Otra digna de mención es Calíope, en Washington Heights, que todavía lucha por sobrevivir, y que existe desde la época en que estaban activas sus hermanas de la calle 14. Creo que buena parte de los cambios que han experimentado las librerías en español en estos últimos años ha tenido que ver con las formas en que han incorporado nuevas estrategias comerciales y de inserción comunitaria, que pasan sobre todo por la sabiduría en el manejo de la comunicación a través de internet: uso de redes sociales, listas de correo dedicadas, etc. que complementan la actividad social y cultural que éstas desarrollan. McNally Jackson es de hecho una librería largamente establecida en la ciudad, que abrió una sección en español a cargo de un librero uruguayo, Javier Molea, que ya tenía experiencia de trabajo en librerías montevideanas. En su gestión Javier supo abrir el espacio de la librería a la comunidad de escritores hispanos locales, y ha colaborado estrechamente con instituciones académicas en la ciudad, sobre todo el programa de escritura creativa de NYU y el programa doctoral en estudios hispánicos de la City University. Con la adquisición de una imprenta propia, McNally Jackson también empezó a hacer publicaciones en español, imprimiendo los libros a demanda. Casi todos los fines de semana hay una actividad relacionada al ámbito de la literatura hispana como lecturas, presentaciones de libros o debates en el local del Soho.

Barco de papel tiene una actividad estrechamente ligada a la comunidad hispana de Queens, y en particular al colectivo “Poetas en Nueva York”, que permanentemente está haciendo actividades en su local. Este grupo estaba compuesto en sus orígenes por algunos jóvenes escritores colombianos, pero ha ido creciendo con el tiempo, integrando gente de todas las nacionalidades hispanas, llevando adelante maratones culturales por toda la ciudad, al punto de que es actualmente uno de los grupos más activos y que nuclea más gente en el ámbito literario hispano de Nueva York.

WordUp y La casa azul son las más nuevas, ambas en el alto Manhattan. La estrategia de ambas ha pasado por apostar a una fuerte inserción comunitaria en barrios donde existe una gran cantidad de hispanohablantes. WordUp en particular ha recabado apoyos para sus campañas en internet de figuras conocidas en el ámbito anglosajón, como es el caso de Junot Díaz, vecino de Washington Heights que se puso al hombro la campaña para reabrir la librería cuando se les venció el contrato de alquiler. WordUp estuvo cerrada por un año, y lograron, gracias a una fuerte campaña de donaciones y difusión a través de internet, reabrir en un nuevo local en el mismo barrio, a escasos metros del local original.

De estas experiencias puede deducirse la fragilidad que presenta todo proyecto de librería en español en Nueva York en las condiciones actuales. La apuesta a este tipo de empresas puede parecer una quijotada, y en cierto modo lo es, a menos que se logren equilibrar muy bien las potencialidades del universo virtual con el mantenimiento de las librerías como espacio social, del encuentro cara a cara, que de otro modo es imposible. La alianza con colectivos e instituciones, así como la percepción de que las redes informáticas pueden servir de aliadas a la circulación del libro, han sido clave en las estrategias de supervivencia de las librerías en español más nuevas.

Con todo, creo que lo académico tiene un peso enorme en el tejido social de la literatura en lengua española en la ciudad. Tal vez mi perspectiva sea sesgada, pues yo he estado en Nueva York estos ocho años siempre ligado a la vida universitaria. Pero de un modo u otro, en todas las actividades literarias que se realizan en la ciudad suele haber una presencia importante de gente vinculada a la academia, ya sea de estudiantes o de docentes. Lo que por otro lado no me parece mal, ya que los ámbitos académicos de la ciudad son bastante heterogéneos. Y a su vez, en Nueva York la escritura literaria es objeto programas académicos, ejemplo de ello es el caso del programa de escritura creativa en español de NYU (único en nuestra lengua en EEUU) o el taller que por un tiempo abrió la mexicana Carmen Boullosa en City College hace unos años. Si bien existe una tradición “callejera”, sobre todo vinculada a los newyorricans de los años sesenta y setenta, fuertemente enlazados con el movimiento beatnik, creo que hoy la tónica es distinta. El colectivo “Poetas en Nueva York” que mencioné antes es, de los grupos activos actualmente, el que más recoge de esta tradición de rebeldía callejera que caracterizó otrora a los beatniks, lo que puede verse en sus intervenciones públicas: lecturas en la estación del metro, sus maratones que tienen el carácter de verdaderos happenings, o la experiencia de lectura colectiva que realizaron en el parque Zuccotti durante la ocupación de Wall St. en la que se apropiaron de la práctica del micrófono colectivo que caracterizó a las asambleas generales de la ocupación como elemento para la performance poética.

Enlace a «Gran manzana, gran apple, big apple. . .», del blog de Cristina Martínez Sacristán

Audio y video

Sound Side of the Word II @ KJCC

El próximo jueves estaremos presentando, con Ernesto y Sabrina, la performance «Sound Side of the Word». Será en el King Juan Carlos Center de NYU, a las 7 de la tarde. Como venimos haciendo ya algún tiempo, vamos a presentar una serie de performances multimedia, utilizando las tecnologías que el software libre proporciona. Esperamos verlos, pueden encontrar toda la información en el programa del KJCC:

http://www.nyu.edu/kjc/newsletter/newsletter_03_28_11.html