Informe para la periodista española Cristina Martínez Sacristán, donde respondo a sus preguntas sobre cómo llegué a Nueva York, mi inserción en el ambiente literario y académico, y la actividad de librerías y circuitos de lectura hispanos en la ciudad. El artículo de la periodista «Thinking’ en español. Cuando Nueva York escribe castellano» apareció en la revista Qué Leer de diciembre de 2013.

Yo llegué a Nueva York en el año 2005, a raíz del contacto que tuve entonces con los profesores Lía Schwartz e Isaías Lerner de la City University de Nueva York. Yo por esa época vivía en Israel, estaba haciendo un máster en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En el año 2004 obtuve una beca para participar de un curso para jóvenes hispanistas que impartía la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en Santander, que era dirigido por Lía Schwartz y por el profesor José María Pozuelo Yvancos. En ese curso, la profesora Schwartz y su esposo, el recientemente fallecido Isaías Lerner, me hablaron de la posibilidad de venir a estudiar a Nueva York, ya que al programa doctoral de la City University le interesaba incorporar estudiantes interesados en literatura latinoamericana. Como yo ya estaba terminando mi máster, y venía trabajando sobre literatura neobarroca en Argentina, la oferta me llegó en el momento preciso, así que hice los trámites para ingresar a la City University y para recibir ayuda financiera.

Como escritor, yo ya estaba activo desde bastante antes de llegar a Nueva York. En mi Uruguay natal yo ya había participado en tertulias literarias y publicado algún artículo académico, pero fue en el momento de mi mudanza de Jerusalén a Nueva York que yo estaba terminando mi primer libro de poesía, Aterrizaje de primeros semovientes. La mudanza atrasó un poco los planes de publicación, pero finalmente el libro se publicó en Montevideo en 2007. En Nueva York encontré una comunidad de hispanohablantes bastante receptiva a lo que yo estaba haciendo, y a través de la escritora argentina Mercedes Roffé, que fue una de las primeras personas del ambiente literario local que contacté en la ciudad empecé a conocer a otra gente del ambiente cultural hispano, tanto de Latinoamérica como de España. Ella y un amigo granadino, Ernesto Estrella, hicieron la presentación de mi libro en Nueva York. Más adelante, Mercedes, que estaba llevando adelante la editorial Pen Press, un proyecto de publicación de plaquettes de poesía en español, me publicó un pliego con el poema “La cachila blindada”. Yo presenté ese pliego en el Chapbook Festival que se hace anualmente en el Graduate Center de la City University. En esa época estaba experimentando con software para procesamiento de sonido en Linux, en especial loopers y vocoders, que utilizo para procesar mi voz en las performances. El festival, que se realiza anualmente, es una excelente muestra de las editoriales independientes de poesía en Nueva York, y con Mercedes Roffé nos planteamos que debía haber allí una mesa de libros en español, ya que todas las editoriales allí representadas publicaban en inglés. Para nosotros, dada la presencia hispana en la ciudad y la actividad literaria en español, era importante estar representados. A los organizadores del evento les pareció muy buena la idea, y cada año estamos ahí presentes, cada vez con más libros de poesía en español.

Para mí es muy importante que la actividad cultural hispana en general, y literaria en particular, gane espacios en la ciudad y se asegure visibilidad. Una de las cosas que creo que hay que impedir es que la actividad de los escritores en español se transforme en un gueto, que no se comunique con lo que ocurre en el mundo anglosajón, desde luego dominante por razones obvias, pero con el que creo que se puede entablar un diálogo desde ciertas comunidades de intereses. En cierto modo, mi trabajo con la electrónica en las performances ha sido un modo de hacer que la comunicación poética se diera a un nivel que trascendiera las barreras del idioma. De ese modo logré insertarme en circuitos de lectura locales, leyendo en español pero en clave de poesía sonora, jugando con los efectos de audio, proyectando a veces traducciones de mis textos, o simplemente trabajando a partir del concepto de uncreative writing de Kenneth Goldsmith, pero con una vuelta de tuerca: mientras el fundador de Ubu Web es capaz de leer apasionadamente el calco de un texto, yo he trabajado a partir de ciertas listas significativas, como la lista de ingredientes de la inyección letal que le suministraron a Troy Davis (y que se suministra en general, a todos los condenados a muerte en Estados Unidos) o el catálogo de medicamentos psiquiátricos en el mercado estadounidense, cuya lectura proceso en loops, distorsiono y descompongo. Mi práctica no está exenta de cierta tradición latinoamericana que de hecho tuvo su impacto en la cultura literaria de Nueva York, como es el caso del concretismo brasileño (de hecho el mismo Goldsmith empezó su proyecto Ubu Web en internet como un sitio dedicado a la poesía concreta, que después se abrió a otras expresiones). Asimismo puede mencionarse la labor pionera en el arte conceptual del uruguayo Luis Camnitzer, docente en la State University de Nueva York, todavía activo en la ciudad, o la participación a fines de los 70 de otro uruguayo, Clemente Padín, en los intercambios de arte-correo de Fluxus. Prácticas todas que han sido objeto de mi interés académico relativo a la poesía contemporánea latinoamericana, su uso de las tecnologías y sus redes de intercambio. Si bien la incidencia de estos artistas es apreciada y reconocida en el ámbito cultural neoyorquino actual, siento que sigue siendo dificultosa la integración de escritores hispanos a las actividades literarias de la ciudad. En lo que me es personal, no puedo decir que me sienta discriminado; yo tuve la suerte de integrarme, a través del ámbito universitario, a un grupo de gente interesada en el intercambio de saberes y prácticas poéticas en diversos idiomas, el Poetics Group, en el que estuve involucrado en la City University de Nueva York. A partir de esta participación activa de mi parte, fui invitado en diversas ocasiones a presentar mi trabajo ante un público no hispano, la última de ellas fue la serie de homenajes a Federico García Lorca en Nueva York (http://lorcanyc.com), que se puede escuchar en línea. Mi aporte fue una lectura bilingüe de la “Oda al Rey de Harlem”, donde superpuse el original en español a su traducción al inglés mediante el uso de software libre para manipular mi lectura con efectos sonoros.

Esto me lleva a otra de las preguntas que me hacés, que tiene que ver con la actividad de las librerías en español en la ciudad. Vos mencionás dos, McNally Jackson que está en el Soho, y Barco de papel, que queda en Queens. Hay más de hecho, algunas que han abierto recientemente, como La casa azul, en Harlem o WordUp Books, en Washington Heights. Yo llegué de hecho a la ciudad en un momento en que cerraron dos librerías emblemáticas en español en la calle 14, Macondo y Lectorum (que hoy es una página web). Otra digna de mención es Calíope, en Washington Heights, que todavía lucha por sobrevivir, y que existe desde la época en que estaban activas sus hermanas de la calle 14. Creo que buena parte de los cambios que han experimentado las librerías en español en estos últimos años ha tenido que ver con las formas en que han incorporado nuevas estrategias comerciales y de inserción comunitaria, que pasan sobre todo por la sabiduría en el manejo de la comunicación a través de internet: uso de redes sociales, listas de correo dedicadas, etc. que complementan la actividad social y cultural que éstas desarrollan. McNally Jackson es de hecho una librería largamente establecida en la ciudad, que abrió una sección en español a cargo de un librero uruguayo, Javier Molea, que ya tenía experiencia de trabajo en librerías montevideanas. En su gestión Javier supo abrir el espacio de la librería a la comunidad de escritores hispanos locales, y ha colaborado estrechamente con instituciones académicas en la ciudad, sobre todo el programa de escritura creativa de NYU y el programa doctoral en estudios hispánicos de la City University. Con la adquisición de una imprenta propia, McNally Jackson también empezó a hacer publicaciones en español, imprimiendo los libros a demanda. Casi todos los fines de semana hay una actividad relacionada al ámbito de la literatura hispana como lecturas, presentaciones de libros o debates en el local del Soho.

Barco de papel tiene una actividad estrechamente ligada a la comunidad hispana de Queens, y en particular al colectivo “Poetas en Nueva York”, que permanentemente está haciendo actividades en su local. Este grupo estaba compuesto en sus orígenes por algunos jóvenes escritores colombianos, pero ha ido creciendo con el tiempo, integrando gente de todas las nacionalidades hispanas, llevando adelante maratones culturales por toda la ciudad, al punto de que es actualmente uno de los grupos más activos y que nuclea más gente en el ámbito literario hispano de Nueva York.

WordUp y La casa azul son las más nuevas, ambas en el alto Manhattan. La estrategia de ambas ha pasado por apostar a una fuerte inserción comunitaria en barrios donde existe una gran cantidad de hispanohablantes. WordUp en particular ha recabado apoyos para sus campañas en internet de figuras conocidas en el ámbito anglosajón, como es el caso de Junot Díaz, vecino de Washington Heights que se puso al hombro la campaña para reabrir la librería cuando se les venció el contrato de alquiler. WordUp estuvo cerrada por un año, y lograron, gracias a una fuerte campaña de donaciones y difusión a través de internet, reabrir en un nuevo local en el mismo barrio, a escasos metros del local original.

De estas experiencias puede deducirse la fragilidad que presenta todo proyecto de librería en español en Nueva York en las condiciones actuales. La apuesta a este tipo de empresas puede parecer una quijotada, y en cierto modo lo es, a menos que se logren equilibrar muy bien las potencialidades del universo virtual con el mantenimiento de las librerías como espacio social, del encuentro cara a cara, que de otro modo es imposible. La alianza con colectivos e instituciones, así como la percepción de que las redes informáticas pueden servir de aliadas a la circulación del libro, han sido clave en las estrategias de supervivencia de las librerías en español más nuevas.

Con todo, creo que lo académico tiene un peso enorme en el tejido social de la literatura en lengua española en la ciudad. Tal vez mi perspectiva sea sesgada, pues yo he estado en Nueva York estos ocho años siempre ligado a la vida universitaria. Pero de un modo u otro, en todas las actividades literarias que se realizan en la ciudad suele haber una presencia importante de gente vinculada a la academia, ya sea de estudiantes o de docentes. Lo que por otro lado no me parece mal, ya que los ámbitos académicos de la ciudad son bastante heterogéneos. Y a su vez, en Nueva York la escritura literaria es objeto programas académicos, ejemplo de ello es el caso del programa de escritura creativa en español de NYU (único en nuestra lengua en EEUU) o el taller que por un tiempo abrió la mexicana Carmen Boullosa en City College hace unos años. Si bien existe una tradición “callejera”, sobre todo vinculada a los newyorricans de los años sesenta y setenta, fuertemente enlazados con el movimiento beatnik, creo que hoy la tónica es distinta. El colectivo “Poetas en Nueva York” que mencioné antes es, de los grupos activos actualmente, el que más recoge de esta tradición de rebeldía callejera que caracterizó otrora a los beatniks, lo que puede verse en sus intervenciones públicas: lecturas en la estación del metro, sus maratones que tienen el carácter de verdaderos happenings, o la experiencia de lectura colectiva que realizaron en el parque Zuccotti durante la ocupación de Wall St. en la que se apropiaron de la práctica del micrófono colectivo que caracterizó a las asambleas generales de la ocupación como elemento para la performance poética.

Enlace a «Gran manzana, gran apple, big apple. . .», del blog de Cristina Martínez Sacristán

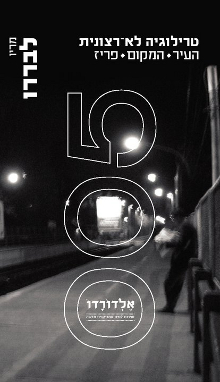

Mario Levrero llamó a estos tres libros, La ciudad, París y El lugar, la “trilogía involuntaria”, puesto que eran textos que si bien habían sido concebidos y creados con independencia, su autor (que firmaba con un seudónimo) había descubierto en ellos una unidad temática. Esta es el espacio urbano como escenario del absurdo: el esbozo del espacio urbano en La ciudad, la primera novela de la trilogía involuntaria; el contacto fugaz con los aspectos más violentos y terroríficos de este espacio en El lugar, que es un peregrinaje desorientado hacia la ciudad; y en París la urbe se circunscribe al espacio de un edificio laberíntico. En estos espacios siempre se mueve un protagonista sin nombre, que lleva la trama en base a resolver el sinsentido con más sinsentido. Las tres novelas llevan la ficcionalidad al extremo, ya que el problema de las identidades juega a muchos niveles: el protagonista sin nombre es la creación de un autor que firma con un seudónimo sus obras. Estos juegos de desdoblamiento y pérdida de la identidad remiten a toda una historia de lo fantástico que pasa por Kafka (de los autores más frecuentemente citados en los epígrafes de Levrero), y por autores más cercanos localmente, como Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges o Felisberto Hernández.

Mario Levrero llamó a estos tres libros, La ciudad, París y El lugar, la “trilogía involuntaria”, puesto que eran textos que si bien habían sido concebidos y creados con independencia, su autor (que firmaba con un seudónimo) había descubierto en ellos una unidad temática. Esta es el espacio urbano como escenario del absurdo: el esbozo del espacio urbano en La ciudad, la primera novela de la trilogía involuntaria; el contacto fugaz con los aspectos más violentos y terroríficos de este espacio en El lugar, que es un peregrinaje desorientado hacia la ciudad; y en París la urbe se circunscribe al espacio de un edificio laberíntico. En estos espacios siempre se mueve un protagonista sin nombre, que lleva la trama en base a resolver el sinsentido con más sinsentido. Las tres novelas llevan la ficcionalidad al extremo, ya que el problema de las identidades juega a muchos niveles: el protagonista sin nombre es la creación de un autor que firma con un seudónimo sus obras. Estos juegos de desdoblamiento y pérdida de la identidad remiten a toda una historia de lo fantástico que pasa por Kafka (de los autores más frecuentemente citados en los epígrafes de Levrero), y por autores más cercanos localmente, como Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges o Felisberto Hernández.