Medusario. Tanque de medusas, animales gelatinosos y extraños, que se confunden con el agua. La edición de Medusario se presenta como «muestra». Muestra de poesía latinoamericana, pero no cualquier poesía. La opción por la muestra y el consiguiente desechar la antología tiene que ver con un sesgo voluntario, un recorte debido con toda seguridad a afinidades electivas. Allí campea, sin duda, el neobarroco, pero no es seguro que todos los autores concitados adhieran dócilmente a esa estética.

El neobarroco construye unas genealogías. Se reconoce en la silva gongoriana del siglo XVII, por su expansividad sin límites, por su narratividad, y por el tratamiento radical de la retórica. Pero en el caso del neobarroco latinoamericano contemporáneo la retórica barroca se daba la mano con Lacan. Un significante flotante sobre un significado líquido, lo que devuelve a la metáfora del tanque de criaturas gelatinosas, que son ellas mismas parte del líquido.

Neobarroco latinoamericano contemporáneo. Releo la expresión y pienso que si bien el líquido desbordante es un denominador común, hay unas coordenadas geográficas precisas: América Latina, poesía en español y portugués. Arriesgaría que es una visión de América Latina desde los márgenes. Desde el lugar incómodo de una poesía que no transa con una visión nacionalista de lo latinoamericano, sino que lo pone en cuestión. Y así, Medusario traza unas líneas que recorren el continente, como los meridianos corporales.

En el año 1998 tuve oportunidad de visitar Cuba. En las librerías de La Habana, por aquella época, abundaban los libros de José Lezama Lima. No porque fuera el escritor de la patria (lugar que en los registros oficiales ocupa sin duda José Martí) ni por su adhesión revolucionaria. Más bien al contrario. En aquellos años de período especial, en el ámbito de la cultura cubana estaban ganando terreno escrituras que iban a contrapelo de la oficialidad revolucionaria y su cultura verde olivo. Si bien el neobarroco tenía exponentes dentro de la oficialidad cubana (el más notorio era Alejo Carpentier), Lezama Lima tenía un lugar más complejo, habitante de un insilio (como lo calificaba Néstor Perlongher) en el que vivió relativamente aislado dentro de la isla. Su reivinidicación en los años noventa en Cuba tenía que ver con una voluntad de autonomía en el campo cultural respecto a los lineamientos oficiales. Así, el neobarroco de Lezama Lima era una voz que se integraba a un espacio de voces críticas diversas, junto a raperos y realistas sucios.

Sin duda, Lezama Lima como dispositivo poético ofrece un hilo conductor para entender la muestra, que en buena medida puede leerse como un conjunto de reapropiaciones de la retórica del escritor cubano. Pero no hay que perder de vista que en esta muestra todo el tiempo se presta atención a Brasil, donde puede rastrearse otra genealogía posible: el uso del término que ya en 1955 había hecho Haroldo de Campos en su artículo titulado «A obra de arte aberta». Y Galaxias, de Haroldo de Campos, incluida en Medusario en traducción de Héctor Olea, es la realización estética de aquel esbozo teórico de los 50.

Los prólogos, epílogos y poéticas que acompañan la muestra refuerzan estas genelogías e insertan dentro de una línea cuyos mojones son Huidobro, Girondo, Paz y Noigandres (Medusario p. 12), que se sitúa en el cuadro más general de la poesía latinoamericana frente a, e incluso en confrontación con, la poesía coloquialista de corte militante, de denuncia social, cuyos exponentes serían el Neruda del Canto general y Ernesto Cardenal. La razón, dice Roberto Echavarren, es que «la poesía neobarroca rechaza la noción de una “vía media” de la comunicación poética» (Medusario, p. 14). Acá incide el componente lacaniano mencionado al principio. El problema tiene que ver con una sospecha de base sobre la evidencia del signo y su significado. La «vía media» a la que alude Echavarren sería una suerte de consenso inherente a la literatura de denuncia social: que habría una forma de expresión, la coloquial, que permitía hacer inteligible el mensaje político. El neobarroco planta la sospecha sobre tal inteligibilidad, y en general sobre la inteligibilidad del lenguaje.

Una mirada escéptica podría afirmar que todo lo antedicho no es más que una mistificación elaborada por cierta élite poética, cuyos contactos se entretejen en el denominador común académico que la mayoría de los escritores reunidos comparten. Visto desde una perspectiva de campo cultural, esto tiene el aspecto de un espacio sustentado en la mutua admiración de los pares. De allí cierta fama que el neobarroco se ha hecho de espacio cerrado. Tal vez haya en este sentido de cuerpo cierta herencia vanguardista, aunque cabe aclarar que no se puede afirmar un programa o una unidad de propósito en la escritura neobarroca que permita asimilarla a las vanguardias. La noción de vanguardia, referida al neobarroco, ha sido aplicada por Ben Bollig, que describió el neobarroco de Perlongher (o más exactamente su neobarroso) como un vanguardismo kitsch.

Entonces, el neobarroco ¿es una sociedad de admiración mutua –como lo formuló Ben Bollig–, o se cocina algo más? ¿Corresponde a la socialidad de un grupo de poetas, muchos de ellos con tránsito norteamericano (más específicamente neoyorquino), o hay más bien una operación efectiva sobre el lenguaje de la poesía latinoamericana? Yo, que he conocido la socialidad de los poetas latinoamericanos inmigrantes en Nueva York, si bien unas generaciones más tarde, debo decir que el libro está imbuido de ese ambiente. El intercambio de voces migrantes en Medusario tiene mucho de los cruces entre especies y reinos que se observan en la poesía de Marosa di Giorgio. Por eso se habla en Medusario de un deslizamiento de un estilo a otro, que sería lo propio del neobarroco. «Se monta a cualquier estilo», dirá Néstor Perlongher.

Pero uno puede ponerse belicoso y decir: el neobarroco entonces es reaccionario. Fue puesto allí justamente para sembrar la duda y la sospecha sobre la transparencia de la denuncia. Y esto podría argumentarse agregando a la genealogía ya esbozada el eslabón que significó la teorización programática sobre el neobarroco de Severo Sarduy. Cercano al grupo Tel Quel gracias a su relación sentimental con François Whal, Sarduy es el que asegura la difusión del neobarroco lezamiano entre la generación siguiente de poetas latinoamericanos. Esto se da en buena medida con la ayuda de Mundo Nuevo, la revista que publicaba Emir Rodríguez Monegal, que otorgaba un lugar prominente a los escritores del exilio cubano. No en vano Roberto González Echeverría fue también uno de los animadores de la noción de neobarroco desde (al igual que Rodríguez Monegal) Yale.

Sin embargo, involucrar al neobarroco en estas guerrillas académicas que se dieron hacia el final de la guerra fría me parece insuficiente e injusto. Esas movidas políticas sin duda existieron, pero más allá de ellas está el trabajo efectivo de los y las poetas. En ese trabajo se vislumbra otra cosa, una búsqueda de singularidades y de pasajes de estado. De una fluidez. Ben Bollig, al leer a Néstor Perlongher, afirmaba que su escritura (los ensayos, sobre todo, pero es extensible a su poesía) constituye un antecedente para comprender movimientos sociales latinoamericanos contemporáneos, los que podrían englobarse bajo la noción de una política de minorías, de carácter múltiple frente a la lógica binaria propia de la guerra fría. Los movimientos de diversidad sexual contemporáneos son un buen ejemplo, y deben al antecedente histórico del FLHA, en el que Perlongher militó, una de las primeras tentativas de elaboración conceptual sobre los derechos de las disidencias sexuales en Argentina.

Pensando en el panorama cultural que se abrió desde los 90 para acá, podría decirse que hubo una cierta expansión popular de las prácticas políticas implícitas en la escritura neobarroca, en el tejido de alianzas que se teje entre los feminismos, los movimientos LGTBQ+, los movimientos de minorías étnicas, que cambió definitivamente las retóricas de la protesta y la denuncia. Incorporaron a estas el potlatch, la fiesta del exceso que se distancia de la austeridad propia del coloquialismo, y de los códigos expresivos de la izquierda heredados de los 60. Se opone a esa «vía media» comunicativa la consciencia de la liquidez del sujeto, de la dificultad de anclaje del nombre, y de los estilos adoptados para expresarlo.

Publicado en Plebella Nube

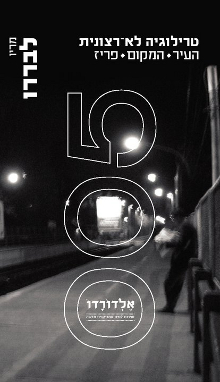

Mario Levrero llamó a estos tres libros, La ciudad, París y El lugar, la “trilogía involuntaria”, puesto que eran textos que si bien habían sido concebidos y creados con independencia, su autor (que firmaba con un seudónimo) había descubierto en ellos una unidad temática. Esta es el espacio urbano como escenario del absurdo: el esbozo del espacio urbano en La ciudad, la primera novela de la trilogía involuntaria; el contacto fugaz con los aspectos más violentos y terroríficos de este espacio en El lugar, que es un peregrinaje desorientado hacia la ciudad; y en París la urbe se circunscribe al espacio de un edificio laberíntico. En estos espacios siempre se mueve un protagonista sin nombre, que lleva la trama en base a resolver el sinsentido con más sinsentido. Las tres novelas llevan la ficcionalidad al extremo, ya que el problema de las identidades juega a muchos niveles: el protagonista sin nombre es la creación de un autor que firma con un seudónimo sus obras. Estos juegos de desdoblamiento y pérdida de la identidad remiten a toda una historia de lo fantástico que pasa por Kafka (de los autores más frecuentemente citados en los epígrafes de Levrero), y por autores más cercanos localmente, como Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges o Felisberto Hernández.

Mario Levrero llamó a estos tres libros, La ciudad, París y El lugar, la “trilogía involuntaria”, puesto que eran textos que si bien habían sido concebidos y creados con independencia, su autor (que firmaba con un seudónimo) había descubierto en ellos una unidad temática. Esta es el espacio urbano como escenario del absurdo: el esbozo del espacio urbano en La ciudad, la primera novela de la trilogía involuntaria; el contacto fugaz con los aspectos más violentos y terroríficos de este espacio en El lugar, que es un peregrinaje desorientado hacia la ciudad; y en París la urbe se circunscribe al espacio de un edificio laberíntico. En estos espacios siempre se mueve un protagonista sin nombre, que lleva la trama en base a resolver el sinsentido con más sinsentido. Las tres novelas llevan la ficcionalidad al extremo, ya que el problema de las identidades juega a muchos niveles: el protagonista sin nombre es la creación de un autor que firma con un seudónimo sus obras. Estos juegos de desdoblamiento y pérdida de la identidad remiten a toda una historia de lo fantástico que pasa por Kafka (de los autores más frecuentemente citados en los epígrafes de Levrero), y por autores más cercanos localmente, como Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges o Felisberto Hernández.